・月刊「大学への数学」を毎月買って勉強しようと思っている。

・効果的な使い方を教えてほしい。

こういった疑問に答えます。

この記事を書いている私は、30代の都内で働くサラリーマンです。意を決して再受験に挑戦しています。

本記事の内容

- 月刊「大学への数学」の効果的な使い方

この記事を書いている私は、30代の都内で働くサラリーマンです。意を決して再受験に挑戦しています。

こういった私が、解説していきます。

私が実際に勉強に使っている参考書や問題集の感想、受験した模試の感想などを書いています。

記事の信頼性担保に繋がると思います。

月刊「大学への数学」の効果的な使い方

この記事を書いている私は、月刊「大学への数学」を毎月買って、数学を勉強しています。

月刊「大学への数学」とは

毎月20日頃に発売される、大学受験の数学の月刊誌です。

通称「大数」と呼ばれています。

出版元の東京出版のサイトには、編集方針として以下のように書かれています。

数学は、結論に至るまでの過程がいろいろとあります。

自分の解答より、簡潔で適切な解法を見付けて驚いたことがありませんか。

また、難問と格闘の末、やっと答えにたどり着いたときの喜びを味わったことがありませんか。

創刊以来60余年の歴史を誇る月刊「大学への数学」(通称:大数)は、

高校数学を常に高い視点から捉え、個々の問題の縦横の関連性を自然な発想で解き明かし、

読者をより高いレベルへ導くことをメインテーマとしています。

基礎事項をいかに組み立てて応用問題に対処するか、数学的な思考力とセンスをいかにして身につけるかを選び抜いた問題で解説し、

有名大学入試にも対応できる実力を養成していきます。 月刊 大学への数学 TOP

かなり古くからある歴史のある月刊誌で、

私が高校生の頃(10数年前)に教わっていた、物理の先生も、「自分が高校生の頃に大数で勉強していた」とおっしゃっていたのを覚えています。

≫大学への数学 定期購読のお申込み・予約:Fujisan.co.jp \

1月~4月の時期に、10冊以上の予約購読をすると、

キャンペーン特典として『必須手法の紹介』という、

過去の人気記事をまとめた小冊子がもらえます。

かなりのレアもの。昔、教授に見せてもらった64年前の大学への数学です。

— 数学 for 大学受験 (@Mathworld4) 2019年5月10日

定価60円というところから当時の物価がよく分かる。

また、函数という字からも時代を感じる。 pic.twitter.com/yRQHqtBanT

なぜここに「大学への数学」が…? pic.twitter.com/1XTVDmt9Fr

— はらしとと@3/19道後山駅 (@jonchama) 2022年3月19日

ん?95年?

— 三宅 唯 (@miumo299792458) 2019年12月31日

本棚を整理していて出てきた大学への数学。この年、私は中学生だった。 pic.twitter.com/5u8SlrA9TO

月刊「大学への数学」の毎月のテーマ

月刊誌なので、毎月テーマがあって、教科書レベルの解説から、難関大学の入試問題レベルまで、

学習効果の高い演習問題がたくさん載っています。

月刊「大学への数学」の演習問題(ベーシック→スタンダード→日日の演習)

特に「演習としては、何とか手が届く、くらいの難易度の問題を考えるのがいい」という言葉は、その通りだな、と感じます。

演習はベーシック、スタンダード、日日の演習、とレベル別になっているので、自分にあった問題演習をすることができます。

月刊「大学への数学」2022年4月号に、以下のような文章が載っていました。

月刊「大学への数学」2022年4月号 p.2から引用

- ベーシック演習:入試基本問題のレベル

- スタンダード演習:入試標準問題のレベル

- 日日の演習:難関大志望者が解けるか解けないか、ギリギリの問題

ベーシック演習:入試基本問題のレベル

ベーシック演習は、最低限クリアすべき難易度の問題で、計算方法が身についているかのチェックにちょうどよいそうです。

月刊「大学への数学」2022年4月号 p.2から引用

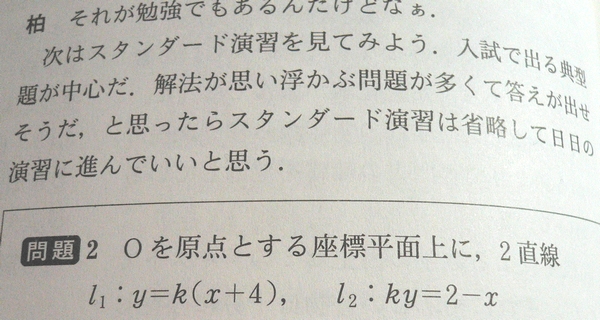

スタンダード演習:入試標準問題のレベル

スタンダード演習は、入試の典型問題が中心で、解法がすぐ思い浮かんで答えがだせそう、となるべきだそうです。

月刊「大学への数学」2022年4月号 p.2~p.4 から引用

日日の演習:難関大志望者が解けるか解けないか、ギリギリの問題

「日日の演習」レベルの問題を毎月そうやって取り組んでいけば、大抵、秋口には相当な実力がつくらしいです。

月刊「大学への数学」2022年4月号 p.4 から引用

月刊「大学への数学」の学コンについて

月刊「大学への数学」には、巻末に「学力コンテスト」(通称:学コン)という、

添削問題がついています。

- Sコース(文理共通):3題。添削料は回数券だと520円

- Aコース(一般の理系):4題。添削料は回数券だと590円

- Bコース(意欲のある理系):6題。添削料は回数券だと710円

1か月に数題でも、分野も解き方も分からない、少し難し目の問題を考え抜き、自分の答案を見直しする癖をつけると、トップ層の受験生になれるらしいです。

1,000円未満の添削料で、数学の答案を添削してくれるのは、かなりお得だと思います。

解答解説は、月刊誌にも翌々月に掲載されますが、答案提出者には、紙面よりも数倍詳しい解答解説プリントが返送されてきます。

成績優秀者は、月刊誌に氏名が掲載され、上位者には、景品もあります。

学コンについては、以下の記事に詳しく書いています。

物理・化学の記事もある(隔月)

実は、数学だけでなく、物理と化学の記事も隔月で掲載されます。

物理の記事の執筆者は、吉田弘幸 師です。

月刊「大学への数学」2021年6月号 p.68 から引用

毎月買っていくと背表紙の絵がつながってきて嬉しい

月刊誌を毎月買って並べていくと、背表紙の絵柄が少しずつつながってきて、

それを見るとちょっと嬉しくなります。

「大学への数学」の増刊号・書籍について

「大学への数学」は月刊誌の他に、増刊号や書籍もたくさんの種類があります。

特に、「1対1対応の演習シリーズ」や「新数学スタンダード演習」は有名だと思います。

東京出版のページから引用

| 1対1対応の演習/数学II 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ) |

| 1対1対応の演習/数学B 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ) |

| 新数学スタンダード演習 大学への数学 2021年 04 月増刊号 |

| 数学IIIスタンダード演習 大学への数学 2021年 05 月増刊号 |

月刊「大学への数学」の紙面に増刊号の訂正がこっそり掲載されている

月刊「大学への数学」の紙面に増刊号の訂正がこっそり掲載されていることがあるので、

増刊号で勉強している方は、月刊誌も必ずチェックしておいた方がよいです。

月刊「大学への数学」 2021年9月号 p.96 から引用

私が使っている「大学への数学」の書籍

微積分 基礎の極意

理系の人はとにかく、数学IIIの極限、微分、積分の計算を毎日やって、

どんな関数が出てきても、極限、微分、積分が計算できるようにしておく必要があるので、

「微積分 基礎の極意」は必須の問題集だと思います。

| 微積分/基礎の極意―大学への数学 |

マスター・オブ・整数

・私は整数の問題がどうも苦手です。

整数が苦手な人には、この「マスター・オブ・整数」の第1部の「系統別基礎問題集」がおすすめです。

第1部の問題には、中、高、大の入試やその他の問題の中から、有名な問題(一度は目にしておきたい問題)、興味深く解きがいのある問題、本質をついていて、あるポイントを理解するのに絶好の問題が、精選されています。第1部を学習するだけでも、普通の大学入試の大部分は解けるようになります。(もちろん整数分野に限る)

「マスター・オブ・整数」 p.3から引用

| マスター・オブ・整数―大学への数学 |

解法の探求・確率

私は確率も苦手です。

そういう人には、「解法の探求・確率」がおすすめです。

「確率は苦手だ、嫌いだ」という声をよく耳にします。

本書はそういった確率アレルギーを解消するために有効な一冊です。本書を読みすすむことにより、確率の魅力を発見し、その面白さを実感できるようになるでしょう。

本書は、「大学への数学」増刊号として2003年度まで毎年発行していたものを、近年の教育・入試事情を踏まえて全面的に見直しをはかり、とくに確率の基盤作りの部分を大幅に改訂し、書籍として新たに発行しました。

| 解法の探求・確率―大学への数学 |

YouTubeでの「大学への数学」の動画

大学への数学(月刊)の定期購読

≫大学への数学 定期購読のお申込み・予約:Fujisan.co.jp \

1月~4月の時期に、10冊以上の予約購読をすると、

キャンペーン特典として『必須手法の紹介』という、

過去の人気記事をまとめた小冊子がもらえます。